前言

在实验室安全管理体系中,危险化学品分类是贯穿所有操作的 “基础密码”—— 它决定试剂存储方式、设备选型标准、应急处置方案,更直接关联人员防护等级。若脱离分类谈安全,就像无地图行远路,所有风险防控措施都会失去精准方向,甚至引发不可挽回的事故。

为何危险化学品分类是安全 “必修课”

多数实验室事故源于对化学品危险属性的认知偏差,科学分类可从四方面化解风险:

01.精准风险预判

明确易燃、剧毒等固有特性,是实验前初步风险评估的核心依据,避免未知风险。

02.科学指导存储

按 “化学相容性” 分区,杜绝酸与碱、氧化剂与易燃物混存,从源头消除隐患。

03.定制应急方案

不同类别危险品的处置方式差异大,分类让措施更具针对性,避免错误扩大风险。

04.规范信息传递

确保试剂标签、SDS 与分类一致,避免信息偏差导致操作失误。

目前全球通用《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),我国以此为基准制定 GB 30000 系列《化学品分类和标签规范》,这是实验室危险品管理的法定技术准则,所有相关操作都需以此为依据。

实验室高频接触的 6 大类危险化学品详解

多数实验室事故源于对化学品危险属性的认知偏差,科学分类可从四方面化解风险:

爆炸品(GB 30000.2-2013)

• 核心特征:受热、撞击等刺激下剧烈反应,瞬间释气放热引发爆炸。

• 典型示例:TNT、硝酸铵、纯度>90% 的叠氮化钠。

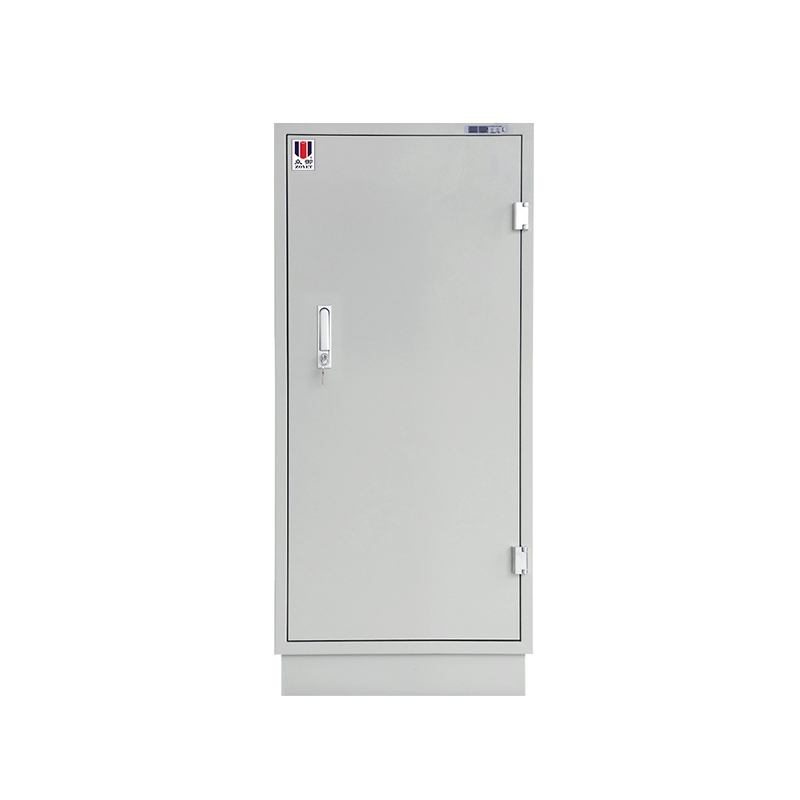

• 管控要点:存于防爆柜(15-25℃,接地防静电);用铜制 / 防静电工具,单次取量≤50g;泄漏用干燥细沙覆盖,禁用水

气体(GB 30000.3-2013 至 6-2013)

• 核心特征:分易燃(氢、甲烷)、氧化性(氧、氯)、毒性(氨、硫化氢)三类,部分兼具多重风险。

• 管控要点:钢瓶固定于防倾倒支架,易燃与氧化性气体间距≥5 米;毒性气体在通风橱操作,配检测仪(报警阈值 50% 安全浓度);泄漏先关阀门,易燃气体用氮气稀释,毒性气体用吸附棉覆盖。

易燃液体(GB 30000.7-2013)

• 核心特征:闭杯闪点≤60℃,按闪点分低(≤-18℃,如乙醚)、中(-18℃-23℃,如乙醇)、高(23℃-60℃,如二甲苯)三级。

• 管控要点:低 / 中闪点液体存于防爆冰箱(≤4℃);禁用明火加热,优先水浴;火灾用二氧化碳 / 泡沫灭火器,禁用水。

易燃固体、自燃物质与遇水放燃物质(GB 30000.8-2013 至 13-2013)

• 核心特征:易燃固体(红磷、硫粉)遇热易燃;自燃物质(黄磷)暴露空气自燃;遇水放燃物质(钠、钾)与水反应生氢气放热。

• 管控要点:易燃固体远离氧化剂;黄磷浸没水中;钠存于煤油,泄漏用干燥沙土覆盖。

毒性物质(GB 30000.18-2013)

• 核心特征:按 LD50/LC50 分剧毒(氰化钾,LD50<5mg/kg)、高毒(汞)、有毒(四氯化碳),可经接触、吸入等危害人体。

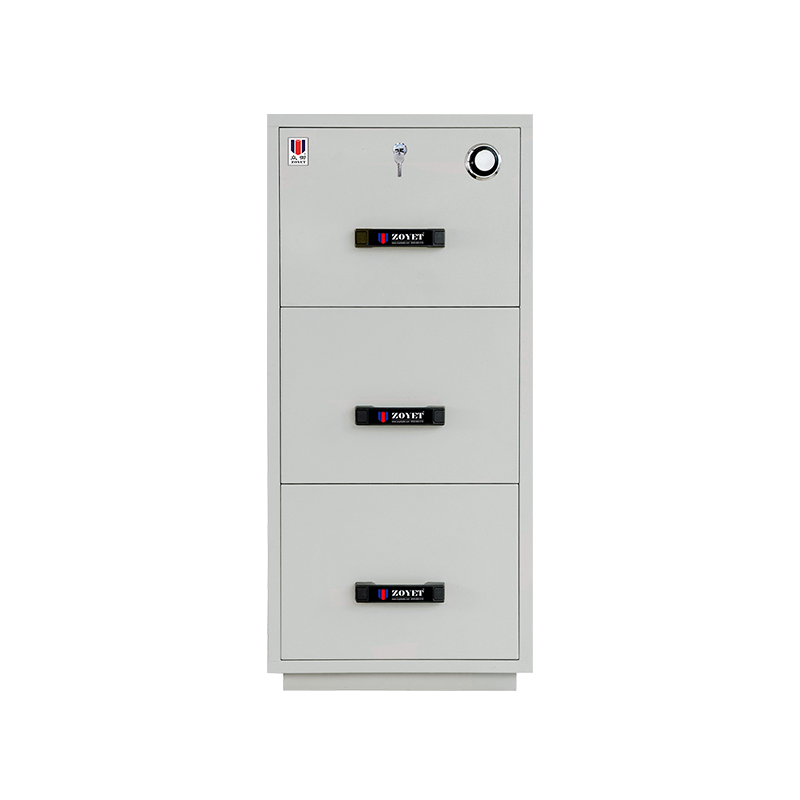

• 管控要点:剧毒物质 “双人双锁” 管理,取用登记;操作戴防毒面具、丁腈手套;废液无害化处理(如氰化钾用次氯酸钠氧化)。

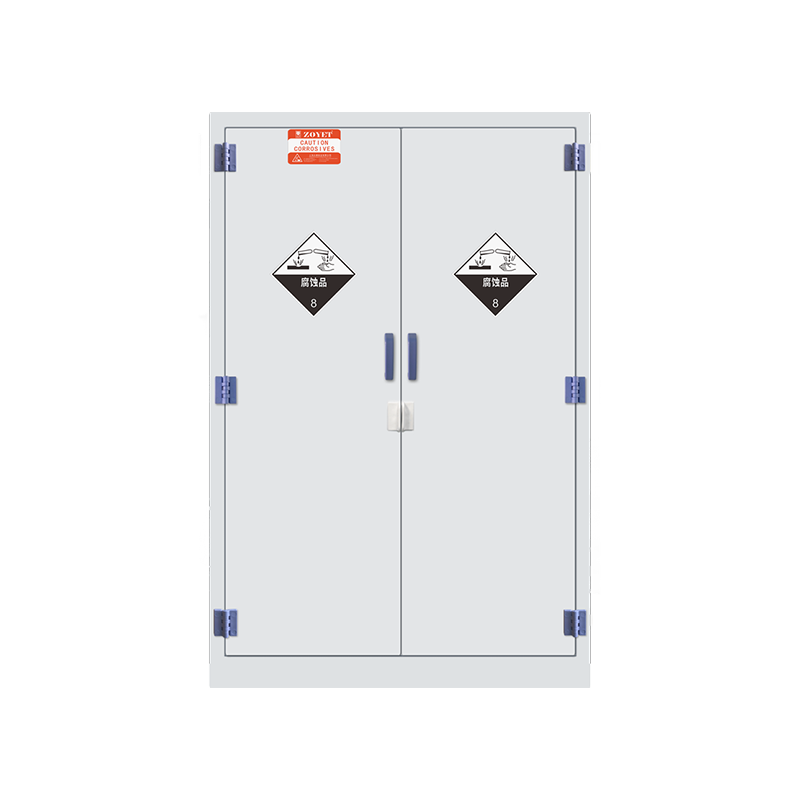

腐蚀性物质(GB 30000.19-2013)

• 核心特征:分酸类(浓硫酸、氢氟酸)与碱类(氢氧化钠),接触生物组织致坏死,部分兼具毒性。

• 管控要点:酸存聚丙烯柜,碱存聚乙烯柜,氢氟酸单独放;操作氢氟酸戴双层手套,备急救凝胶;灼伤先清水冲 15 分钟,酸灼伤用碳酸氢钠中和,碱灼伤用硼酸中和。

分类的实操价值:破解实验室三大安全难题

分类明确了存储的 “禁忌红线”:例如氧化剂(如氯酸钾)与易燃固体(如硫粉)混存,可能因轻微震动引发自燃;强酸(如盐酸)与强碱(如氢氧化钠)混存,会发生剧烈放热反应导致试剂瓶破裂。按分类划分独立存储区(如防爆区、剧毒区、腐蚀区),并张贴清晰标识,可彻底避免此类风险。

不同类别危险品需对应专属防护装备:操作毒性气体(如氨气)若仅戴普通口罩,会导致氨气吸入中毒;操作腐蚀性物质(如氢氟酸)若戴乳胶手套,手套会被腐蚀,导致皮肤灼伤。依据分类匹配防护装备(如毒性物质配防毒面具、腐蚀品配防化手套),能最大程度降低人员伤害风险。

错误处置会让风险加倍:例如易燃液体(如乙醚)火灾若用水扑救,会导致液体扩散,火势从局部蔓延至整体;遇水放燃物质(如金属钠)泄漏若用水浇,会生成氢气引发爆炸。按分类制定应急方案(如易燃液体用泡沫灭火器、遇水放燃物质用沙土覆盖),能快速控制险情,减少损失。

分类管理的全流程衔接

危险化学品分类并非仅适用于 “存储” 环节,而是贯穿 “采购 - 存储 - 操作 - 废弃” 全流程:

Q1

采购环节

需核对供应商提供的 SDS,确认化学品分类,避免采购与实验需求不符或风险超标的试剂(如无需剧毒物质时,优先选用低毒替代试剂)。

Q2

操作环节

实验前需根据分类制定操作细则(如毒性物质操作需提前通风 30 分钟),实验中严格按分类要求控制用量与操作步骤。

Q3

废弃环节

按分类分桶收集废液 / 废渣(如毒性废液与腐蚀性废液分开存放),张贴分类标签,交由有资质的单位处置,禁止混装或随意丢弃。

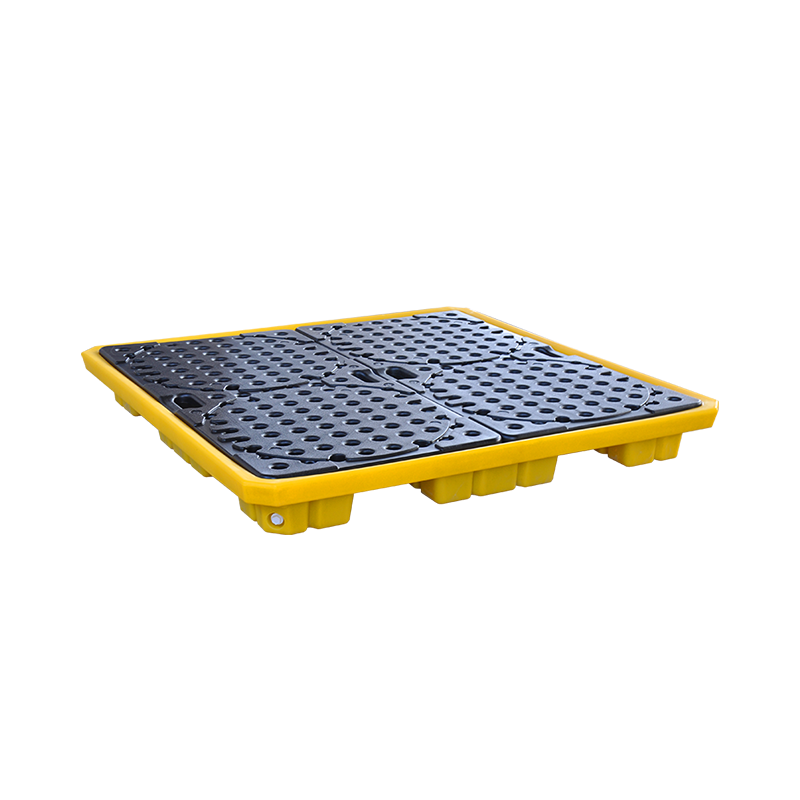

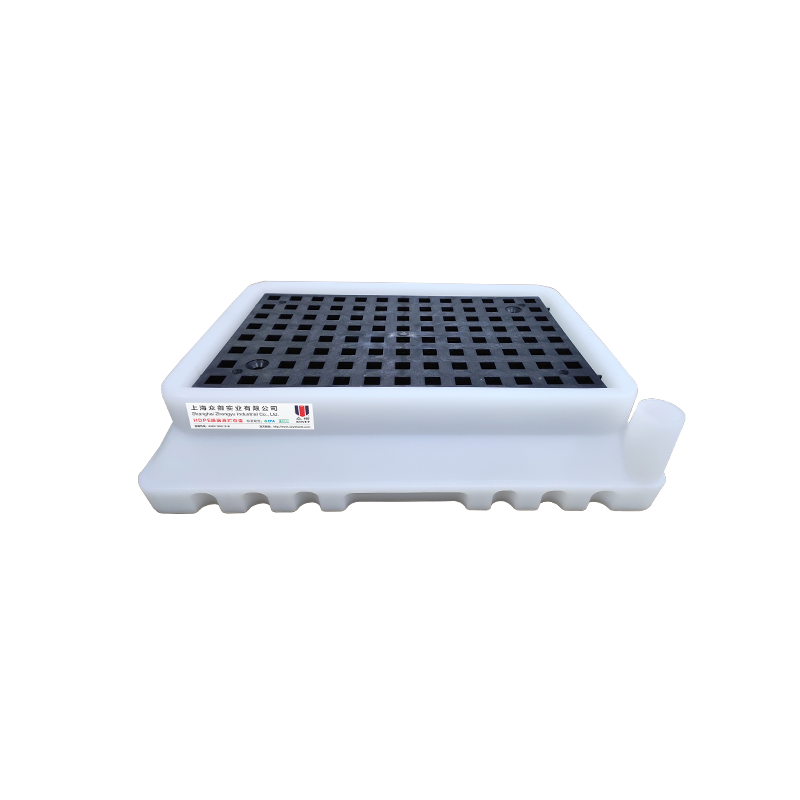

>>>推荐产品众御废液中转箱

实验室常见分类误区与纠正

误区1

凭颜色、气味判断化学品风险

纠

正

多数危险化学品无明显特征 —— 一氧化碳无色无味却属剧毒气体,四氯化碳无色透明却具强毒性,必须以 SDS 中的分类信息为准,不可主观判断。

误区2

稀释后化学品分类会改变

纠

正

稀释仅降低浓度,不会改变危险类别 —— 浓硫酸稀释为稀硫酸后仍属腐蚀性物质,操作时仍需戴防腐蚀手套;剧毒氰化钾溶液(即使稀释 10 倍)仍属剧毒物质,需按 “双人双锁” 管理。

误区3

小剂量危险品无需严格管理

纠

正

危险程度与剂量无绝对关联 ——1g 氰化钾(约一粒米粒大小)即可致人死亡,10mL 汞泄漏可导致 10㎡实验室汞浓度超标,无论剂量大小,均需按分类要求严格管控。

误区4

按名称相似性归类

纠

正

名称相近的化学品风险差异极大 —— 乙醇(酒精,属易燃液体)与乙二醇(防冻液,属普通液体)、碳酸钠(纯碱,属普通化学品)与氰化钠(剧毒物质),需逐一核对 SDS,不可混淆归类。

危险化学品分类是实验室安全的 “基石”,并非 “纸上规定”。实验室人员需熟练解读 SDS 与标签,定期开展分类识别演练(如 “盲认化学品分类”“模拟泄漏处置”),将分类知识转化为操作习惯。只有让每一步操作都有分类依据,每一个风险都有管控方案,才能真正筑牢实验室安全防线,让实验工作在安全的前提下高效开展。

本文参考标准:GB 30000 系列《化学品分类和标签规范》